I.-VICTORY

El Victory es, seguramente, el barco inglés más famoso que haya navegado. Era un navío de línea de 1ª clase, de tres mástiles, barco insignia de Lord Horacio Nelson, en Trafalgar, y en su época supuso una auténtica máquina de guerra en el mar, que representaba la mejor tecnología de arquitectura de su tiempo.

Hoy día, se conserva intacto en el dique seco de Portsmouth, donde se le puede visitar, convertido en museo; fue el 5º y último barco inglés que llevó ese nombre y que, según la tradición, jamás hubiera debido ostentar, dado que el homónimo anterior se hundió en octubre de 1744, con la pérdida de su tripulación de 900 miembros. A pesar de que el nombre lo borró el Almirantazgo, en 1760 fue reintegrado por el primer ministro William Pitt.

El Victory desplazaba 2.176 Tn, medía 56.70 metros de eslora y 15.90 metros de manga, en su cubierta principal de baterías; solo ha habido 34 barcos parecidos al Victory, en la historia naval inglesa, cuatro de ellos contemporáneos del Victory. Tan limitada cantidad hallaba justificación en la dificultad de colocar el maderamen y encontrar espacio para construir embarcaciones de este tipo, pues no bastaban las gradas normales, por lo que debían hacer uso de los diques de carenado.

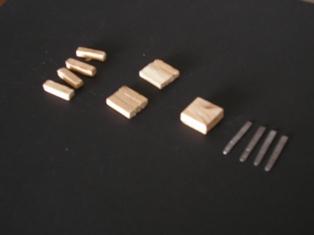

En su construcción, esta nave necesitó 10.000 m3 de madera, sacados, en parte, de los más de 2.000 árboles de roble que necesitó su construcción, casi toda de encina, que se comenzó a recoger en 1746 y el sistema de envejecerla antes determinó su larga vida; su quilla fue colocada el 23 de julio de 1759, era de olmo, y tenía una escuadría de 53 centímetros de lado en el centro, disminuyendo en los extremos hacia proa y popa; la quilla la formaban al menos 8 piezas diferentes para lograr el largo de ésta en su longitud requerida, y sus uniones, superpuestas en diagonal, tenían 1,52 metros. Después de colocar la quilla se montaban la falsa quilla y la zapata de base –que se coloca debajo de la quilla—y luego la roda y el codaste. Seguidamente podían montarse la grandes cuadernas de encina, que tenían una escuadría de 500 mm. igual que sus grandes bulárcamas, además de utilizar escuadras de hierro para incrementar el refuerzo de las curvas de los baos, para luego colocar los forros interior y exterior, así como los baos y las cubiertas. Sus costados fácilmente podían llegar a tener hasta 70 cm. de grosor entre forros.

Una vez completado el casco y montada la cubierta, empezaba el trabajo de armamento del barco. Se fabricaban todos los materiales bajo pedido; todo, salvo sus cañones, que se fabricaban bajo diseños estándar.

La forma de su casco tenía su máxima anchura en la línea de flotación, de manera que le proporcionaba una estabilidad magnífica en el mar, sirviendo además, para repartir mejor el peso de la artillería en sus cubiertas, que quedaba más bajo de este modo; por ejemplo, para arriar los botes, debían salvar los costados, por lo que se utilizaba a bordo unos pescantes grandes, a la manera de las plumas de las puertas de los castillos en tierra, para bajar éstos hasta el agua.

Sus más de 100 cañones estaban estandarizados en esta época, aunque en su carrera, el Victory cambió varias veces de armamento. Este barco, de manera similar a los de su época, utilizaba troneras que tenían alrededor de 3 pies de ancho (90 cm.), para dar salida a las piezas de fuego; su estructura estaba formada por ocho cubiertas, donde se distribuía todo su interior y se repartía su armamento de la siguiente manera:

En la toldilla, la cubierta más alta del barco, montaba 10 cañones de 6 libras y utilizada principalmente por los oficiales, se izaban las banderas de señales para comunicarse con los barcos próximos, como la que Nelson transmitió antes de la batalla de 1805 a sus hombres y que decía: “England Expects That Every Man Hill Do His Duty”, “Inglaterra confía en que cada cual cumpla con su deber”.

El Alcázar, a popa, se reservaba también normalmente a los oficiales. El comandante dormía a popa de ésta cubierta. El Alcázar estaba armado con 12 cañones de 12 libras (5,5 kg.), y que podían llegar a pesar más de 1 tonelada, utilizaban balas que serían del tamaño de una naranja.

El Castillo de proa, estaba sobre la principal y se comunicaba con el Alcázar mediante pasillos llamados pasamanos. Desde aquí se maniobraban gran cantidad de los cabos de labor del navío. Aquí se montaban 4 cañones, 2 de los cuales eran carronadas, grandes piezas cortas de grueso calibre muy efectivas a corta distancia que tenían 68 libras (31 kg. de peso), las cuales provocaban tremendos impactos sobre el enemigo.

La cubierta de la batería alta, a diferencia de las demás, está abierta en el centro, como era normal en éste tipo de navíos, por el llamado ojo del combés, sobre el cual se estibaban 3 de las embarcaciones menores del barco sobre calzos fijos a los baos que lo cruzaban. Está armada con 15 cañones de 24 libras en cada banda, cuyo peso podía acercarse a los 2.500 kg. A popa de ésta cubierta se encuentra la cámara del almirante.

La cubierta de la segunda batería, contiene los cañones de 32 libras, que disparaban proyectiles de 11 kg. de peso, y eran del tamaño de un pomelo grande. Había 14 cañones en cada banda de esta batería, que además servía para el alojamiento de gran parte de la dotación. La cocina también se hallaba en éste espacio. En su parte de popa estaban los camarotes y la cámara de oficiales, que era el salón-comedor.

La cubierta de la batería baja, era la más baja que montaba artillería. En cada banda presentaba 15 cañones de 42 libras, cuyo peso rondaba los 3.500 kg., que disparaban balas de 14 kg. de peso, y que tendrían el tamaño de cocos. Cuando el barco no combatía, muchos de los marinos colgaban sus coys (hamacas) entre los baos de ésta batería.

El sollado se utilizaba para el almacenamiento y en él se encontraban también algunos talleres y oficinas del personal que debía tener acceso a la bodega, como el contador o el carpintero. Aquí se encontraba la enfermería de combate, que se pintaba de rojo para hacer pasar desapercibido el color de la sangre durante las operaciones quirúrgicas, y que no tuviera impacto sobre los hombres. Algunos de los corredores que había aquí, como el del carpintero, eran muy bajos, y podían tener incluso una altura de 1,2 metros, de manera que era dificultoso andar por ellos.

En éste punto se distribuían los distintos departamentos de la nave a través de callejones de combate, estrechos, con sus mamparos, para dar acceso a cada lugar.

La bodega se encontraba en el punto más bajo del barco y era como un gran almacén. Aquí se estibaban todas las provisiones para el viaje, víveres, municiones, velas y cabos de respeto, así como los materiales para la reparación de averías. En ésta se almacenaban alimentos para varios meses, que en el caso de éste navío comprendían 300 Tn. de agua, 50 de combustible, 30 de carne salada, 45 de galleta, 15 de guisantes secos, 2 de mantequilla y 50 de cerveza, a parte de varias docenas de barriles de grog, que a veces era fabricado directamente a bordo.

También se almacenaban frutas y hortalizas que servían para combatir el escorbuto, que ya era mucho menos frecuente en el año 1800, y que adquirían en los puertos de paso, como col fermentada (chucrut) o limones y limas, nabos, repollos, zanahorias y cebollas.

Los barriles más pesados, eran los que se colocaban más bajos, en lo más profundo de la bodega, y se evitaba que rodasen debido a que iban estibados sobre guijarros que completaban el lastre formado por lingotes de hierro, aunque también eran necesarias cuñas o abarrotes para mantenerlos seguros.

Entre el material bélico el Victory llevaba 35 Tn. de pólvora y 120 Tn. de proyectiles de hierro, metralla en forma de bolas de hierro pequeñas que a veces iban encerradas en pequeños sacos para formar granadas, y cadenas.

Los retretes utilizados eran los llamados beques, que eran simples agujeros redondos al aire libre practicados en asientos, y para una dotación de 800 hombres, había a proa 6 beques. A pesar de ello, los suboficiales subalternos tenían un cubículo redondo, protegido, también llamado jardín de proa, donde se gozaba de algo más de intimidad. Para los oficiales se utilizaban los jardines de popa, que estaban bien protegidos y aislados en las aletas de popa.

En Inglaterra el jabón no estuvo al alcance de los marineros hasta 1825, de manera que a bordo del Victory era casi imposible lavar la ropa adecuadamente, y para conservarla limpia, éstos la mojaban con orina y luego la aclaraban con agua de mar.

Entre la tripulación del Victory había una tropa de guerra que estaba compuesta por 131 plazas de soldados de Infantería de Marina, con un capitán de Infantería de Marina, un Teniente, 4 sargentos, 4 cabos y dos tambores.

Por otro lado había a bordo 569 marineros distribuídos en 2 guardias, que normalmente, a turnos, se dividían en guardia de babor y guardia de estribor; entre los 15 Oficiales de mar, había despenseros, ayudantes del maestro velero, que confeccionaban y remendaban las velas.

Entre la categoría de Cabos, lo formaban los jefes de reposteros, amanuense, 4 pañoleros de velas que cuidaban de su almacenamiento, trompeta, 6 cabos segundos timoneles, 6 cabos primeros timoneles-señaleros, responsables del gobierno del timón, señales y vigilancia exterior, 6 guardabanderas, 4 contramaestres segundos, 4 condestables segundos, 2 calafates, 24 guardiamarinas, alumnos del Cuerpo de oficiales, 25 artilleros que tenían 4 cañones a su cargo cada uno, segundo maestro velero, 2 armeros y el patrón de embarcaciones menores, encargado del gobierno y cuidado de éstas.

Entre los Oficiales de Mar Subalternos estaban el Capellán, el cocinero, 3 enfermeros, armero que reparaba y mantenía no sólo las armas sino todos los efectos metálicos, el Maestre de armas, que ejercitaba a la dotación en el manejo de éstas, tanto ligeras, como blancas y de fuego, y el velero, que reparaba las velas.

Los Oficiales Mayores eran el piloto, que llevaba la navegación del barco y su gobierno en aguas costeras o fluviales, el contramaestre de cargo, responsable del almacenamiento y conservación de aparejos y velas, el condestable de cargo, responsable de toda la artillería, el carpintero, el cirujano y el contador, encargado de la administración y subsistencias.

Los Tenientes de Navío (patentados), colaboraban con el Comandante en la ejecución de sus órdenes y dirigían el fuego en el combate.

El Segundo Comandante era el directo colaborador del comandante, mandaba el navío en su ausencia y le sustituía si moría en combate.

El Capitán de Navío, era el comandante del barco, responsable de su navegación, de la disciplina y la dirección del combate.

El Almirante, mandaba toda la escuadra y elaboraba los planes de batalla, siendo representante máximo de los asuntos tanto políticos como militares del gobierno de su país en guerra, era nombrado por méritos en Inglaterra y normalmente, su puesto a bordo estaba revestido de grandes consecuencias para la nación.

La carrera del Victory, cuya primera misión se desarrolla en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, nos muestra cómo en mayo de 1778, el Victory está a las órdenes de Keppel contra los franceses en la batalla de Ouessant, para pasar a ser cuatro años más tarde barco insignia de Lord Howe, cuñando acudió en ayuda del asedio de Gibraltar en 1782.

En 1792 forma parte de la flota del Mediterráneo, y durante la Revolución francesa fue buque insignia de varios almirantes, como Lord Hood, con quien tomó parte en la ocupación de Tolón, en agosto de 1793.

Con el almirante William Hotham combatió a los franceses en las islas Hyères el 13 de julio de 1795, y con sir Jhon Jervis en la batalla del cabo San Vicente, el 14 de febrero de 1797.

Durante el periodo situado entre 1798 a 1800, el Victory es empleado como barco hospital, sufriendo hacia 1800 una reforma que duró aproximadamente unos 3 años.

Llevó a cabo acciones en 1803, consistentes en el bloqueo del Mediterráneo, Indias Occidentales, Egipto y Francia, y después, volvió a ser buque insignia, esta vez al mando de Nelson. Cuando los franceses huyeron de Tolón, Nelson les persiguió para enfrentarse a la flota combinada franco-española en Trafalgar, en 1805.

A pesar de sufrir graves daños en la batalla de Trafalgar, donde se contabilizaron 57 miembros de la tripulación muertos y 103 heridos, el Victory pudo ser remolcado a Gibraltar y reparado con trabajos temporales para ser posteriormente trasladado a Portsmouth, comenzando su reconstrucción en 1806, en el mismo muelle donde había sido construído, para poder participar entre 1808 y 1812, como buque insignia del almirante James Aumares, comandante en jefe de la flota del Báltico, en la retirada de La Coruña, además de estar en el bloqueo de la base rusa de Kronstadt.

En las batallas que mantuvo hubo premios por los botines cobrados, que eran concedidos por el gobierno sobre los barcos capturados, la cuarta parte se dividía entre los marineros; en un navío como el Victory correspondía a cada marinero menos de 12 milésimas del premio, aunque a pesar de todo, esto podía representar el sueldo de varios años. El almirante Nelson se benefició de un octavo y el comandante un cuarto, pero éste último solo recibía recompensa por las capturas de su navío, mientras que el almirante participaba en todas las de la escuadra, lo que hacía que se llegase a convertir en un hombre muy rico.

Algunos de los barcos ingleses más conocidos en la historia que compartieron aguas y época con el Victory, además de luchar junto a él en Trafalgar fueron El Temerayre, El Neptuno, El Leviatán, El Britannia, El Conqueror, El Agamemnon, El Ayax, El Orion, El Minotaur, El Spartiate, El Royal, El Sovereig, El Belleisle, El Mars, El Tonant, El Bellerophon, El Achilles, El Revenge o el Defiance, entre otros.

Entre los navíos más famosos del mundo y de la historia del mar, el Victory representa el poderío de una nación que gobernó los océanos, y es el icono del avance y de los conocimientos técnicos de su tiempo en cuanto a diseño naval se refiere, formando un conjunto de logros que sentaron las bases del combate, en la última gran batalla naval que se celebraría entre navíos impulsados exclusivamente a vela, y que marcaría los límites y las bases para el desarrollo de los barcos de guerra en el mundo a partir de su época.

Ciertamente, se podrían escribir montones de artículos sobre el Victory y su hoja de servicios, docenas de monográficos sobre su construcción y tecnología, y muchas novelas que hablasen de la vida a bordo de éste navío, al estilo de las obras de Patrick O’Brian, que alimentarían la imaginación y la cultura sobre una parte de la historia.

El fin de su vida activa llega al terminar las guerras napoleónicas, siendo retirado del servicio en 1812, y se le nombra buque insignia en 1824 cuando fue atracado en Portsmouth, pero es en 1922 cuando se le coloca finalmente en un dique seco, para ser conservado y admirado por los visitantes que llegan hoy de todas las partes del mundo.